お墓 納骨 失敗

なかの

なかの「素人でも納骨ができますか?」

ほんとうに定期的に良く来る質問です。

納骨をするのに石材店に依頼をすると当たり前ですが、費用が発生します。

なので、自分でやろうというい発想になるのだと思いますが、納骨をしてみるとわかりますが、けっこう大変です。

YouTubeやこのブログでも何度かお答えさせていただいていますが、それらも含めて納骨に関する記事をまとめてみました。

納骨に関するあらゆる内容がわかる記事になっています。

[ad#co-1]

目次

素人でもお墓を開けることができる?~納骨に関する記事まとめ

納骨前に火葬許可証を墓地管理者に渡す必要がある

一般的に、お骨の納骨を行う前には、火葬許可証を墓地管理者に提出する必要があります。

火葬許可証は、地方自治体が発行するもので、遺族や家族がお骨を納骨するために必要な証明書です。

火葬許可証には、亡くなった方の氏名、生年月日、死亡日時、火葬を行った施設名や場所などが記載されています。

これらの情報は、納骨の際に必要となるため、火葬許可証の提出は欠かせません。

また、墓地管理者が確認した上で納骨が行われるため、火葬許可証の提出は、法的にも必要な手続きとなります。

※埋葬には墓地埋葬法という法律が適用されます。

納骨をする際にリスクについて

お墓の構造は地域性があり、納骨の仕方も異なります。

東日本では、拝石といって納骨室の上のフタを開けて骨壺のまま納骨するタイプが多いですが、西日本になると納骨袋に入れて水鉢をどかして入れるタイプが多いです。

※納骨方法については地域性があるので、一概に東日本・西日本でわけることはできません。観音扉タイプなど他にもいろいろと方法があります。

まずは、東日本タイプの納骨方法から説明をしていきます。こちらはYouTubeで撮影した、関東タイプの納骨の仕方です。

拝石がけっこう重量があるので、納骨するのは力のある男性じゃないと厳しいです。

もしどうしても自分で納骨をしたいという方は、こちらのYouTube動画を参考にしてください。

納骨のやり方を実際のお墓で実践【石材店に任せた方がいい理由】 – YouTube

動画内でも触れていますが、御影石は硬いようで割れやすいです。

なので、納骨をしようと拝石を持ち上げたのはいいけど、その後に不注意で倒してしまうとすぐに割れたり欠けたりしてしまいます。

拝石が割れるだけなら交換すればいいのですが、当たった相手が石だと、どっちも割れたり欠けたりします。

交換がなかなかできない場所だと、費用が掛かるし、手間も掛かるので大変なことになります。

また、1人で拝石を持ち上げるのが大変だからと2人で一緒に持ち上げて納骨をしようとしたら、息が合わなくて指を挟んでしまったなんて例もあります。

さらに、気合を入れて納骨をしようと拝石を持ち上げたのはいいけど、ぎっくり腰になったなんて話も。

これでは、安く済まそうと思って自分で納骨をしたのに、本末転倒な話になってしまいます。

動画では、丘カロートタイプで、地面よりも高いところに納骨をしていますが、中には地下だったり、半地下のタイプもあります。

中には、寝そべるような形で納骨をしなければならないような納骨室(カロート)もあるので、身体が汚れてしまうこともあります。

自分で納骨をすることのリスクについてまとめたブログ記事がありますので、参考にしてください。

納骨式はセレモニーなので、自分でやらない方がいい?

また納骨式は法事の中の一コマであり、セレモニーの一部です。

だからこそ、わざわざお金を出して石材店に納骨をしてもらう意味もあります。

もし自分でやるとなると、法事でバタバタしている中で、慣れない納骨を上記のようなリスクのある中でこなさなければなりません。

そんな中で、納骨式をちゃんと石材店がスマートに納骨することにこそ意味があるのです。

親戚の方などにセレモニーとして見せるためにも石材店に依頼することを考えてもよいかもしれません。

[ad#co-2]西日本では水鉢をどかすタイプの納骨方法が多い

さて、東日本の納骨方法について説明をしてきましたが、西日本ではどうなるのでしょうか?

こちらの兵庫県豊岡市で石材店を営まれているおおきた石材の大北さんから納骨の写真をお借りして説明をします。

西日本の納骨方法

このような形で、水鉢にあたる部材を取るとそこに納骨ができる穴が出てきます。

「こんなに穴が小さくて納骨できるの?」と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、西日本ではお骨を全部収骨しません。

なので東日本が基本的に7寸の骨壺なのに対して、西日本では5寸と小さな骨壺になります。

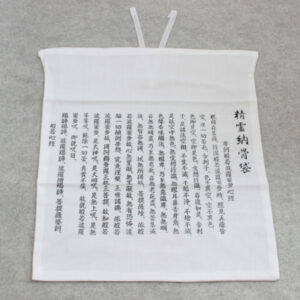

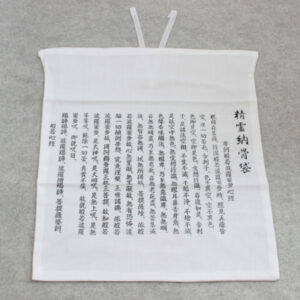

さらに西日本では、納骨袋にお骨を入れてそれを納骨します。

お墓という文字は、下に土がありますが、西日本は中国から伝わってきた『魂魄(こんぱく)思想』に基づく伝統的な埋葬方法に近く、土に戻すことを大切にしています。

魂魄とは、「魂」は、人の精神をつかさどる魂であり、「魄」は、人の肉体をつかさどる魂でありお骨を指します。

そして魄は、土に戻されるのが良しとされています。なので現在でも納骨袋に移して納骨をしているのです。

ちなみに東日本では、西日本ほど馴染みのない納骨袋ですが、それだけに購入する際には注意が必要になります。

それは、納骨袋が需要のある西日本に合わせた大きさになっているからです。

納骨袋を購入する際の注意点については、こちらのブログ記事に詳細に書いてあります。

東日本では、全骨収集のために基本的に7寸タイプの骨壺が多く、西日本では部分収骨なので小さな5寸タイプが主流であることは先にお話しをしました。

そのために納骨袋に収めるお骨の量が異なってくるのです。

例えば、納骨袋(大)と大きなサイズと記載されていたとしても東日本で使用するには小さいことがあります。

なので納骨袋の口の大きさと、深さをきちんと確認する必要があります。

具体的には、32㎝×60㎝程度の大きさであれば問題はありません。

男性と女性では火葬された後のお骨の量がけっこう違いますが、大きな男性でも問題なく入る大きさになります。

西日本で納骨袋を使用する機会はあるの?

西日本では、魂魄思想が根強く残っていて納骨袋にお骨を入れて納骨するのはわかったけど、そもそも東日本では骨壺のまま納骨する。

なのでそもそも納骨袋を使用する機会はないのでは?という風に思われた方もいらっしゃると思います。

東日本で納骨袋を利用する機会があるのかというところですが、例えば納骨室の中が骨壺でいっぱいになった際には、納骨袋に移して土に返すことになる場合が多いです。

また地域によっては33回忌などのタイミングで弔い上げといって、納骨袋に入れて土に戻すところがあります。

お墓の納骨室(カロート)には元々【息抜き穴】といって、お骨を土に返せるところが設けられています。

納骨室内が骨壺でいっぱいになった際に、どうしたらよいのかについてのブログ記事はこちらになります。

またYouTubeでも納骨室内がいっぱいになった時の対処方についてお話をさせていただいています。

お墓の中が骨壺でいっぱいになったらどうするの? – YouTube

[ad#co-2]骨壺の納骨室からの出し入れがけっこう大変

また東西の納骨の違いについて説明したついでに東日本で納骨をする際の苦労について言及します。納骨室(カロート)はけっこう狭いです。

私は体が大きい方なので、いつも骨壺を納骨したり取り出したりする際には身動きが取りにくくて大変な思いをします。

腹ばいになったり、頭から突っ込んで手を伸ばしたり、納骨室(カロート)には骨壺を置くための棚がある場合が多いのですが、ちゃんとした位置に収めるのが大変です。

骨壺はけっこう重いです。東日本で主流の7寸タイプの骨壺で、めいっぱいお骨が入っていると片手で持つにはそれなりの重量になります。

骨壺は陶器製が多いのですが、表面がつるつるで片手だと持つところがありません。

納骨室(カロート)の棚に置くために骨壺の蓋を外してそこに指をかけ、その状態で手を伸ばして収めることになります。

まだ、納骨をする際にはいいです。墓じまいなどで骨壺を取り出す時が大変で、骨壺の中に水が口いっぱいに入っていることがあります。

そうなると相当な重量で、さらに目に見えないところで骨壺の蓋を回して取り、そこに指をかけて取り上げるようになります。

まさに手探りの作業、ちょっとしたことで蓋が落ちて割れてしまったりします。

骨壺の中に水が溜まる理屈と対策

骨壺の中に水が入るということに驚かれる方がいらっしゃるかもしれませんが、長年納骨された骨壺の中には水が溜まっていることが良くあります。

納骨した骨壺が水で溢れることはよくある【驚きの事実】 – YouTube

陶器の骨壺だと水が溜まってしまう理屈は、お骨が水分を吸収するからです。

いわばシリカのように吸湿材の役割を果たすんですね。

吸湿排水を繰り返す中で、少しづつ骨壺の中に水が溜まっていくのです。

これを回避する方法はいくつかあります。

一つ目は、骨壺そのものの対策、水が抜ける素焼きの骨壺を使えばいいのです。

もう一つは、もっと原始的な方法で、骨壺の底に小さな穴を開けておけばいいのです。

何かしら骨壺で対策をすることで水が溜まらなくなります。

後は、通気性の高い納骨室(カロート)の構造にすることです。

換気口を設けて風通しを良くすれば納骨室の内部に湿気が溜まりにくくなり、骨壺の中にも水が溜まりにくくなります。

また納骨室の位置を地上にあげるだけで、かなり湿気が改善されます。

納骨室は、地面より高い位置になる丘カロート。

半分地上、半分地価の半地下カロート。

地下にある地下カロートがありますが。

丘カロートの方が、湿気に強いのは言うまでもありません。

ちなみに全国でお墓の形はかなり違います。

富山県では丘カロートが主流で、納骨しやすいスタイルにこだわり、しかも水が入らない構造に熱心な地域だったりします。

骨壺を簡単に納骨室に出し入れできる超便利グッズ

いつも納骨室(カロート)への骨壺の出し入れで苦労をしていた私ですが、こちらの納骨便利グッズを購入してから劇的に改善されました。

納骨室の奥深くまで骨壺をガッチリ掴んで納骨することができます。

YouTubeでも実際にこの納骨便利グッズを使って紹介しています。

お墓の納骨便利グッズ【マジックハンド楽ちん君】 – YouTube

このマジックハンド楽ちん君は、石材店の納骨作業をほんとうに楽にしてくれます。

例えば、墓じまいが多くなっていますが、中には納骨室(カロート)から5つ6つとか取り出すことがあります。

これまでならば、カッパを着て手を伸ばしてやっとこさ取り出していたものが、この納骨便利グッズがあれば、スマートにかっこよく取り出すことができます。

このかっこよくというのがけっこう重要なポイントで、納骨や墓じまいなどで骨壺を取り出す作業は、セレモニーの一つです。

法事の最中で石屋がさっそうと作業をすることがベストなのですが、この納骨便利グッズがあるとスムーズにできますし、やっぱり石材店は持っている道具が違う、ちゃんとした仕事をしてくれるとお施主さんやお坊さんから見てもらえます。

こういうところでポイントを稼ぐことが見せる仕事としても重要だったりします。

納骨はどのタイミングでするの?

納骨を行うタイミングについては明確な決まりはありません。

一般的には、葬儀後、四十九日、百か日、一周忌、三回忌などの親戚が集まる法要に合わせて納骨式をすることが多いです。

また亡くなった段階でお墓がない方は、お墓を建てたタイミングで開眼供養に合わせて納骨式をすることもあります。

納骨をする際の服装はどうなのかと申しますと、法要の際には基本的に喪服になります。

開眼供養などのタイミングでは平服でもよいとするところが多いです。

この場合の平服で悩まれる方がけっこういらっしゃいますが、黒系の服であまり派手でなければいいでしょう。

ペットのお骨を一緒に納骨することはできる?

今までは、人間のお骨の納骨についてお話をしてきましたが、これがペットの場合にはどうなるのでしょうか?

近年、ペットと一緒に入れるお墓が増えてきています。なので、これから墓地を購入する方は、ペットのお骨を納骨可能な霊園を購入することになります。

すでにお墓がある方はどうするのかと申しますと、墓地管理者と相談をしてみてください。

宗教宗派によっては、ペットと一緒にお墓に納骨することを認めないところもあります。

仏教では、人は六道をぐるぐると輪廻するという教えがあります。六道には、地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上の6つあり、人間の魂が畜生に生まれ変わることもあります。

畜生(ちくしょう)

- けだもの。また、鳥獣虫魚の総称。

- 人をののしって、人に価しないものの意で使う語。

Oxford Languages

畜生という響きから感じる通り、あよくない意味になります。

現代においては、あまりそぐわないような気がしますが、一応こんな理由もあるということで上げさせていただきました。

[ad#co-1]お骨を納骨する納骨堂の疑問・質問

以前、このブログでまとめた納骨室(カロート)についての疑問・質問集があったのですが、あらためて紹介させていただきます。

これまで書いてきたことと被るところもありますが、参考にしてみてください。

納骨堂の疑問・質問ランキングベスト10(おはかのなかのブログ調べ)

- 雨水が納骨堂に入らないようにするのにはどうしたらいいの?

- 頼んだ石屋のコンクリート基礎に穴が開いてるんだけど欠陥?

- 地下カロートや地上(丘)カロートって何?

- 納骨堂に換気口を設けたい!

- 御影石製とコンクリート製のどっちを採用したら良いのか悩む。

- 下から水が湧いてくる!!!

- 誰でも簡単に納骨ができるように扉を付けたい!

- 納骨堂の中に仏像を置いたり、蓮の花を刻んでも大丈夫?

- どう工夫しても絶対に納骨堂の内部に水が溜まるんだけど?

- 磨いた石と磨かない石(切削)だと、どっちが納骨堂に相応しいのか

納骨室(カロート)の構造によっては、観音扉など素人でも簡単に納骨できるものもあります。

これからお墓を建てる方は、自分で納骨することを考慮してそのような構造にするのもいいでしょう。

また、納骨室には御影石製とコンクリート製があります。

コンクリートは予算を抑える際に用いられることがよくありますが、耐用年数は御影石と比較するとずっと短いです。

石よりも風化に弱いんですね。またご先祖様が永眠される場所としても相応しいのかどうかを考える必要があります。

納骨についてまとめ

ということで、納骨に関して今までブログやYouTubeで伝えてきたことをあらためてまとめてみました。

私自身、だいぶ整理しながらお墓の納骨について見ることができました。

納骨一つとっても地域制があり、思想があり、各々の石材店の考えがあります。

例えば、骨壺に水が入ることはよいことであるとする石材店もいらっしゃいます。

理由としては、墓という文字が表す通り、お骨は土に返っていくものである。

骨壺の中でも水に浸ることで少しづつ水にお骨が溶けていく、これは本来の土に返る状態に近いからいいのだ。

ということですが、そう聞くと一理あります。

納骨に関することについては、だいたいのところは網羅できたと思いますが、これだけでは足りない、もっと疑問や質問があるという方はぜひコメントください。

引き続き納骨について、このブログやYouTubeなどで突き詰めていきます。

コメント