コンクリートは水分を含んでいるので、

固まる前に気温が低くなり寒くなると凍ります。

そうなると、きちんと硬化できなくて、

著しく品質が下がってしまいます。

ひどいと、表面からポロポロ崩れてしまうことがあるんですよ。

そうならない為にも、

冬季には、寒中コンクリートと言って、

特別に配慮されたコンクリートを打設する必要があります。

それでは、

【寒中コンクリート】冬季に強度が落ちる生コンの品質を高める方法!!

をお送りします。

目次

冬季には寒中コンクリートを

寒中コンクリートって何!?

寒中コンクリートとは、

コンクリート打ち込み後の養生期間中に、

コンクリートが凍結するおそれのある場合に、

施工されるコンクリートをいい、

生コンの強度、温度や初期養生方法に制約をもうけて、

凍結や強度増進に対して配慮するようになっている。これらに供給する 生コンについては、

次の事項に注意する必要がある。➀水・骨材の加熱は、

その装置・方法・温度等について、

責任技術者の承認を得なければならない。➁凍結防止のためには、

単位水量ができるだけ少なくなるように、

コンクリートの配合を定める。➂混和剤は購入者の承認を得たAE剤、

またはAE減水剤(促進形を用いることが多い)

を用いて、AEコンクリートとする。➃納入時の生コン温度の基準

(一般に土木用5~20℃)を確認する。➄セメントはいかなる方法でも加熱しないようにする。

⓺一般に、混合セメントのB種、

C種は低温の場合、

特に初期強度が小さいから不適当である。⓻凍結しているか、

または雪や氷の混入している骨材は、

そのままこれを用いないようにする。⓼骨材は直接、火で熱しないようにする。

⓽打ち込んだコンクリートの養生方法により、

コンクリート強度が異なるので、

生コンとして保証すべき強度(呼び強度)を確認する。引用元:全国生コンクリート工業組合連合会のwebサイトより

水は氷ると膨張して内部からコンクリートを破壊します。

初期凍害を受けたコンクリートは、

その後適切な養生を行っても強度を回復することはなく、

耐久性、水密性等が著しく劣るようになります。

また、5℃程度以下の低温度にさらされると、

凝結および硬化反応が相当遅れます。

早期に施工荷重を受ける構造物では、

ひび割れ、残留変形等の問題が生じやすくなります。

そうならないために、

色々と対策のしてあるコンクリートを、

寒中コンクリートと呼びます。

AEコンクリートはクッションの役目

寒中コンクリートには、AEコンクリート必須です。

水を減らして、滑らかにする役目を果たします。

AE剤は界面活性剤の一種であり、

コンクリート1m3中に数千億もの気泡を作り出します。

気泡が流動性を保ち、

単位水量を少なくできるので、

良くしまった密度と強度に優れたコンクリートをつくることができます。

また、水分は氷ると膨張しますが、

AE剤の気泡がクッションのように作用するため、

気泡に入り込んだ水が凍結して、

割れ等を起こす凍害に対しても耐性を持たせることができます。

基本的に、生コンをプラントに発注すると、

冬だろうが夏だろうが、

AE剤は混入されています。

AE剤は、水量を少なくして、

生コンをなめらかにするというAE剤の役目は、

年間を通してコンクリートの品質を上げるのに有効です。

自分で手練りで生コンを作る際には、

プラントに発注するよりも、

よほどコンクリートの凍害には、

気を付けた方が良いということです。

生コンの呼び強度を上げる

また、呼び強度の設定が必要になります。

寒中だと、寒くてコンクリートが硬化しずらくなり、

通常よりも強度が低いコンクリートになってしまいます。

なので、設計されているコンクリートの強度よりも、

実際に打設するコンクリートの強度

(呼び強度)を上げて補うのです。

例えば、設計強度21N/㎜2だったら、

29N/㎜2に強度を上げます。

強度の高いコンクリートの方が、

水和反応という硬化するための、

科学反応の速度が速く、

コンクリートの温度も早くあがります。

水和反応には熱が伴います。

これを温度補正と呼びます。

寒中コンクリートは気温との戦い!

寒中のコンクリート打設は非常に気を使います。

気温によって段取りするものが変わってくるので、

天気予報とにらめっこです。

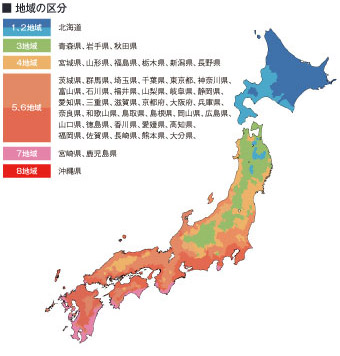

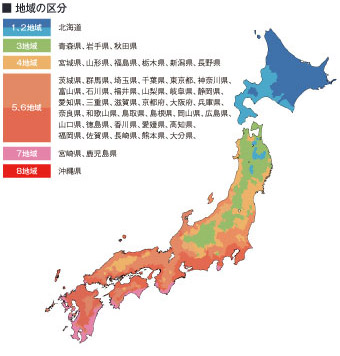

平成25年省エネ基準の地域区分です。

数字が低いほど寒い地域になります。

都道府県のほとんどが5、6地域に収まっています。

茨城県も5地域に分類されています。

その中でも気温に差があり、

海沿いは暖かく内陸に入るほど寒くなります。

比較的内陸である桜川市では雪が降っているのに、

海に近い水戸市では雨が降っている、

なんてことはよくあることです。

霜が降りる回数も全然違います。

それだけに特別な配慮が必要になるということですね。

[ad#co-3]まとめ

寒中コンクリートについてまとめて、

みましたがいかがでしたでしょうか?

寒中コンクリート対策としては、

最初の生コンの設定が非常に重要になってきます。

きちんと、生コンプラントと配合計画を相談するなりして、

冬季には下がりがちな生コンの品質を、

維持できるように設定しましょう。

また、最後になりましがた、

生コンの養生も大変重要なポイントになります。

生コンを打設したその日が勝負です。

一晩は、コンクリート温度を5℃以上に保ち、

さらに2日間は0℃以上に保つことが標準です。

そうすることによって、

冬季でも十分に品質の良いコンクリートを、

打設することができるのです。

コメント