皆さん、お墓に使用する石はそのほとんどが火成岩であることはご存知でしょうか?

異素材であるガラスや石灰岩が変性した大理石を使用するケースもありますが、ほぼ100%火成岩になります。

その火から成る岩=火成岩は、マグマが冷えて固まったものなんです。

なかの

なかの

墓石材に使用される火成岩の種類は大きく4つ

- 花崗岩(かこうがん)

- 安山岩(あんざんがん)

- 閃緑岩(せんりょくがん)

- 斑レイ岩(はんれいがん)

ちょっと、この岩石の種類を見ただけで敬遠される方もいらっしゃるかもしれませんが、なるべくわかりやすく説明します。

騙されたと思って読んでみてください。

[ad#co-1]

目次

マグマの種類と岩石の種類との関係

火成岩の分類は、マグマの粘度の違いからわかってきます。

トロトロマグマとドロドロマグマの違いで大まかに冷えて固まる岩石の種類がわかるんですね。

まずは、実際のマグマの様子を見てみましょう。

火山の噴火の特徴の違い

下の写真はハワイ島にあるキラウェア火山の噴火の様子です。

空高くマグマが噴き出す様子は、かなりの迫力ですよね。

トロトロ火山の例~キラウエア火山

参照元:http://ohialehua.cocolog-nifty.com/ainanui/2015/01/1132015-a37d.html

ハワイの人々は、キラウエア火山に火の女神「ペレ」が住んでいると信じています。

このキラウェア火山のマグマは、流動性が高くトロトロのマグマでゆっくりと侵食していきます。

マグマの進路を変えたりいくらでも対応ができそうなものですが、ハワイの人々は、火山の女神ペレから借りている土地だからお返ししなければならないと考えて対策をしないそうです。

住宅の周りを綺麗にして静かに待ち新しい家も決めているそうで、なんとも自然を大切にするハワイっぽい話だと感じます。

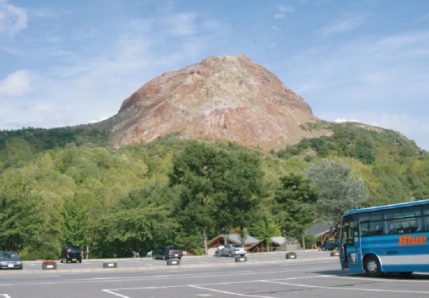

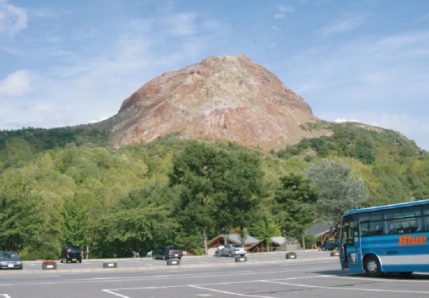

続きまして、北海道の昭和新山の写真です。

ドロドロ火山の例~昭和新山

画像参照元:http://www.toya-usu-geopark.org/

もっこりとマグマが盛り上がり、おわんを伏せたような形になっています。

昭和新山はキラウエア火山とは対照的で、粘度のあるドロドロのマグマになります。

この、もっこりと盛り上がったマグマが、ドカンと爆発すると甚大な被害をもたらします。

衝撃の大きさから、カルデラを形成することもあります。

火山と火成岩

マグマの粘り気が強いと危険な火砕流が、発生する可能性が高くなります。

死者・行方不明者43人を出した雲仙普賢岳も、粘り気のあるドロドロマグマです。

[ad#co-2]

二酸化ケイ素の割合により岩石が分類

二酸化ケイ素って?

トロトロのマグマとドロドロのマグマ。

この2つのマグマの粘度の違いを決定づけるのが、『二酸化ケイ素』の割合になります。

二酸化ケイ素っていったいどんな物質なのでしょうか?

二酸化ケイ素が綺麗に結晶化したものが水晶になります。

二酸化ケイ素は地球上に多く分布していて、マグマの中に溶け込んでいます。

花崗岩の中にも石英として結晶化して存在していますし、その他の鉱物とも結びついて岩石を形成しています。

花崗岩・安山岩・斑レイ岩の分類

『二酸化ケイ素』を多く含めば含むほど、昭和新山のように粘度が高くなり、反対に少なければキラウェア火山のようにトロトロになります。

二酸化ケイ素が含まれる割合により、マグマからできる岩石が分類されます。

お墓の用途に用いられる岩石には〇

ほとんど用いられない岩石には✖をつけてみました。

ちなみにこちらは、私が勤めている会社で採掘している稲田石。

花崗岩の中でも二酸化ケイ素の割合が最も高い部類に入ります。

稲田石は艶が出やすくて、美しい輝きが出ますが、二酸化ケイ素の割合が多いというのは科学的な裏付けにもなりますよね。

ちなみに二酸化ケイ素は酸に強いので、酸性雨に強いという性質もあります。

ニョキっと突き出て岩がインパクト抜群の群馬県にある榛名神社。

神社全体がパワースポットな感じがして大好きな神社なのですが、この岩は安山岩になります。

榛名神社、感動すること請け合いなので、近くに行った方はぜひぜひ、訪れてみてください。

そして真っ黒い石は、スウェーデン産のファイングレイン。

斑レイ岩に分類される岩石になります。

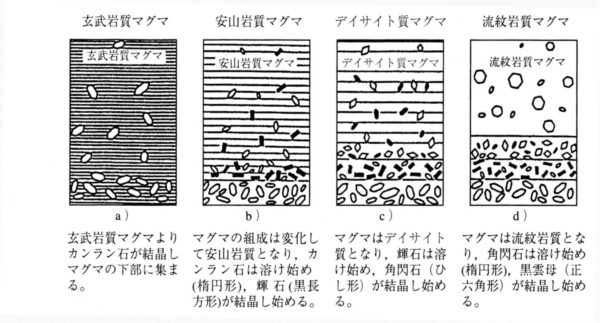

トロトロマグマである玄武岩質マグマは、カンラン石(鉄とマグネシウムから構成される鉱物)の割合が多くなります。

その為に、色も黒になるんですね。斑レイ岩が、重くて硬いのはそのためです。叩くと金属に近い音がします。

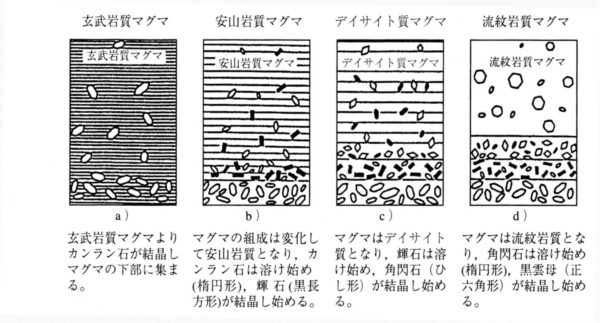

マグマの結晶分化作用

参照元:http://blog.livedoor.jp/ozaki_science/archives/1010933619.html

水の入ったコップに砂利を入れてスプーンでかき混ぜると、重い粒から先に沈降していくようにマグマも冷えて固まる際には融点が高い鉱物から結晶化して沈降していきます。

これをマグマの結晶分化作用と言います。

もう一度、先ほどの岩石分類でおさらい。

同じマグマでも、地表から浅いところと深いところとでは鉱物の割合が異なり性質も異なります。

同じ石山で同じ種類の石を採掘しても1つとして同じ石は取れません。

私は、稲田石を採掘する会社に勤めていて、

「やれ、キレイな稲田石を出せ!」

「おおい、この稲田石は黒玉が多くてみっともないから変えてくれ!」

なんて言われることもありますが、ちょっと大らかな気持ちで受け入れてみてください(程度によりますが 笑)

「こないだの石と違うじゃないか!もっと良かったぞ!」

と言われても困ります。なるべく選別はしていますが「地球に聞いてみてください」としか言いようがありません。

地球の活動の賜りものです。石自体に良い悪いはないんですよね。人間が勝手に決めてるものなのです。

[ad#co-3]

まとめ

花崗岩・安山岩・斑レイ岩などの火成岩が形成されるメカニズムの説明しました。

これらの火成岩は二酸化ケイ素の含有量が異なり、その割合に応じて分類されます。

岩石の性質は、二酸化ケイ素の割合と、

元々マグマに含まれている鉱物の構成と割合、

そして深度で決まります。

本当は、堆積岩をマグマが取り込んで溶かし、有機物を含んだりするので、周りの環境も大きく影響するのですが、今回は省きます。

地球の活動という視点から見ると、また石を見る目も変わってきます。

そして、石の数だけ性質が異なり、石を扱う石屋さんは、それを見る目を養わないとならないな~と思うのです。

コメント